「福山子ども育成推進協会〜みらいの種〜」

学習塾や習い事、スポーツ教室など民間の教育事業者で設立

民間教育事業者が福山市の子どものために設立

学習塾や習い事、スポーツ教室など、福山市内で幅広い教育に携わる事業者が、相互に連携し、官民の境界を超えた新しい教育の形を提言をできるようにと団体を設立した。

2017年に公示された新学習指導要領で、小学生からプログラミング導入や英語必修、社会と連携し「生きる力」を育む学習など、個性を尊重しつつ、福山市の子どもたちの教育環境は大きく変化し、多岐にわたる課題を塾や教室単独ではなく、スピード感を持って解決していく目的も持つ。

団体名は、「福山子ども育成推進協会〜みらいの種〜」。

発起人には次の6団体代表が名を連ねる。

◯フジゼミ 藤岡克義代表(学習塾経営)

◯パワーゼミ 西本雅明代表(学習塾経営)

◯株式会社Vision 津川貴政代表(学習塾経営/個別指導Axis)

◯横山塾 横山忠義代表(学習塾経営)

◯C-power 服部融法代表(スポーツジム経営/キッズ体幹教室、スポーツトレーナー)

◯株式会社グランシップ 福原健太郎代表(学習塾経営/グランアシスト)

2022年5月29日、団体の設立に際して市内ホテルで報告会と講演会を開催し、民間で教育に携わる約50人が集まった。

発起人6人、会長にフジゼミ代表

会長には、フジゼミの藤岡克義代表(46歳)が就任。発起人6人のなかでも福原代表とともに、発案時から関わる。「それぞれが考えるのでは限界がある。横のつながりを作り、教育を盛り上げようと考えた。また、学習塾にとらわれず、習い事やスポーツ、P TA、不登校に関わるところなどがつながり、福山がもっと子育てや教育が充実して笑顔で暮らせるように、福山がより良くなる第一歩を祈念する」と挨拶した。

設立趣旨を語った服部代表は、「個で行政に問いかけても…でもチームなら。目に見えるイベントや光育をチームでやって、声をあげていきたい。また、指導者も学べる場にしていきたい。福山の子どものためにやっていく」と語った。

視界を勤めた福原代表は、「福山で何ができるのか、知恵を出し合って助け合って、福山の子どもたちに還元していきましょう」と結んだ。

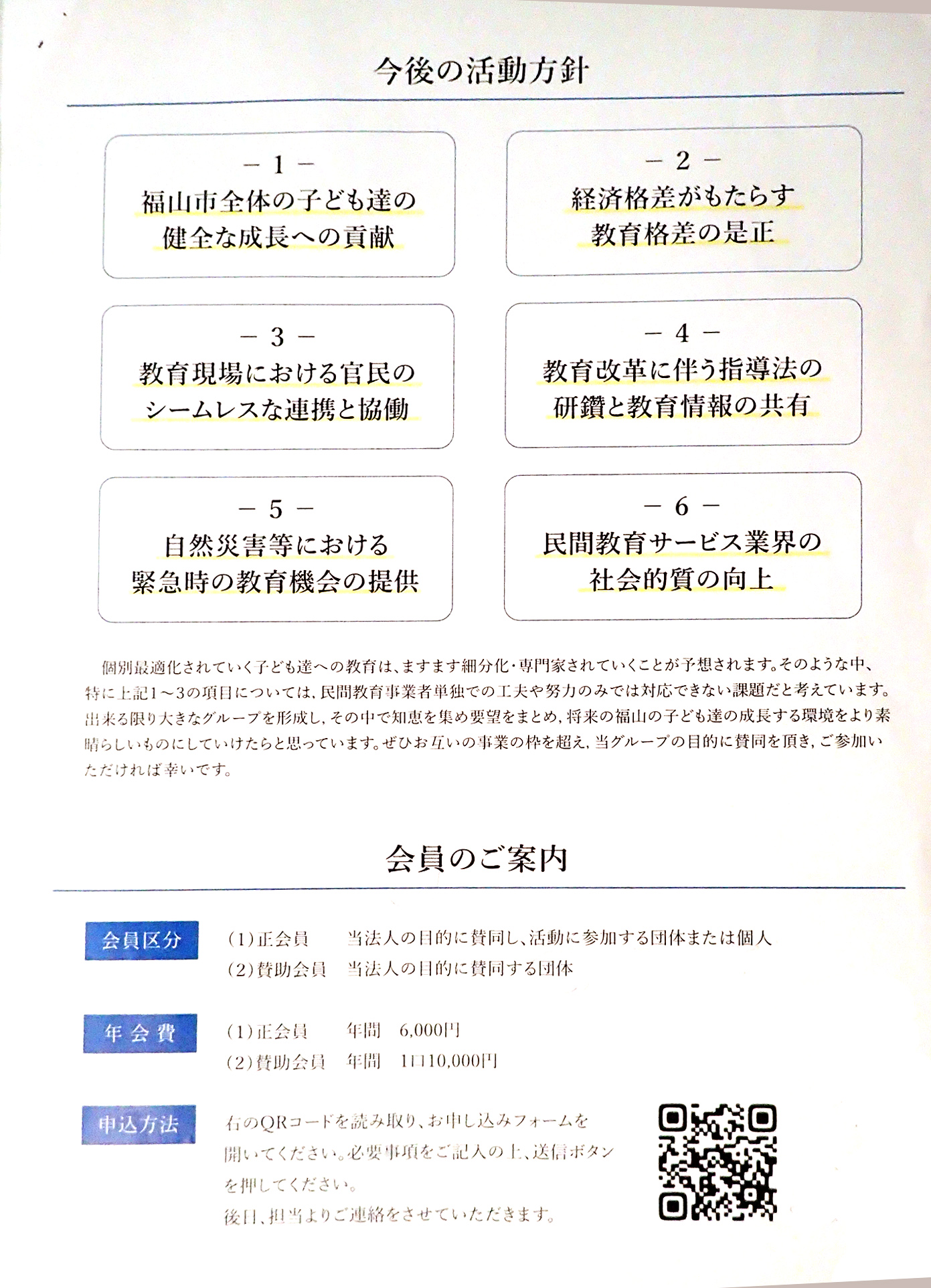

今後の活動方針(テーマ)は大きく6つ

1. 福山市全体の子どもたちの健全な成長への貢献

2. 経済格差がもたらす教育格差の是正

3. 教育現場における官民のシームレスな連携と協働

4. 教育改革に伴う指導法の研鑽と教育情報の共有

5. 自然災害等における緊急時の教育機会の提供

6. 民間教育サービス業界の社会的質の向上

この6つを具体的な企画へ結びつけるとともに、メンバーを募る活動を行なっていく。夏場にはスポーツイベントを予定し案を詰めている。

会員は2通り

正会員(活動に参加)年間6,000円

賛助会員(目的に賛同)年間1口1万円

一般社団法人の登録申請中(6月5日現在)。

問合せは 福原さん 080-6969-8654

設立を記念して特別講演会、垣根を超えた連携にエール

特別講演会の講師は、日本民間教育協議会で会長を務める安藤大作さん。

「これからの民間教育がやれること・やるべきこと」と題して、国政を例にあげながら、福山に誕生した「みらいの種」の意義を、垣根を超えた連携で地域の課題を解決する取り組み、応援すると語った。

昔は企画どおり、エラーのない人材を育てた。上下左右に偏らず(勉強が簡単でつまらない、わからなくてついていけない、スポーツだけできる、英語だけできるなど何かに特化など)、真ん中に来れるようにするのが教育だった。塾の役割もそこにあった。

国として今は、言葉は悪いが、上下左右にいる規格外の子を、規格外のまま育もう、自己肯定感を高めようとしているる。しかし公教育には限界があり、手に負えない。そのぶん民間教育に頼られるが、真ん中に押しもどす手伝いならともかく、ここにお金を払う親はそう多くはないのが懸念されるところでもある。

教育の不備は誰に言うのか、誰が言うのか。

市教委や市長、議員に訴えるにしても、個人ではなく、多くの数、いろんな立場の人の意見をまとめて言うのがいい。設立されたみらいの種にはそれができる。応援したい。

トロッコview

公の教育には限界がある。公平が大原則としてあり、個々の希望に寄り添うコンテンツやレベルの提供は難しい。 その穴を埋めるのが塾であり、習い事でありスポーツ教室といった民間教育事業者である。受け皿が必要な現在、経済的理由で通えない人もいて、受け皿に対して制度的な助成があってしかるべき。そんな意見が聞かれた。 そうした声を個人ではなく団体としてあげていくことで、大きなうねりとなって制度改正へも結びついていくのだろう。 個が尊重される今、そしてこれから、民間教育の役割は一層大きくなるが、対応も多岐にわたり難しくもなるだろう。 知恵を出し合い、福山の子どもたちの環境を変えるであろう1歩が、多くのモデルケースとなることも期待される。